/森羅万象学校

/2005-03-09/

科学哲学のほんとうの問題 2

戸田山和久(名大・情報科学)

2005 年 3 月 11 日

|

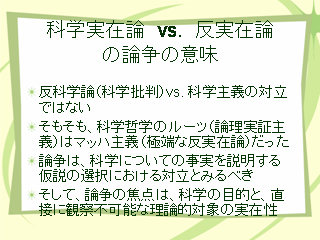

科学実在論 vs. 反実在論の論争の意味

- 科学実在論 (科学者からみたら当り前の認識) の出現は反実在論の後だった

- どちらがより多くの現象を説明できるか?

-

|

|

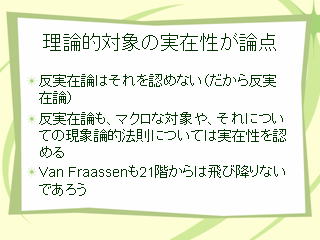

理論的対称の実在性の論点

- 電子のような直接目にすることができないものの存在を認めるか否か?

- 反実在論者は,

直接目にすることができないものはあってもなくてもどうでもよい, と考える

- 「直接目にする=観察する」ということの定義においても実在論者と反実在論者との間にずれがある

- 反実在論とは「実在論に反する」という意味

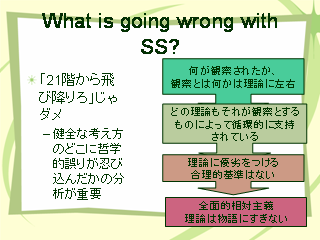

- ソーカルは「ニュートン力学が反実在ならば 21 階から飛び降りてみろ」と反論した

|

|

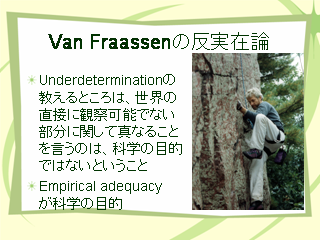

Van Frassen の反実在論: 科学の目的

- 目に見えない実在を描写するのではなく, 経験的な十全さ

(目にみえる経験を整合的に説明する, Empirical adequacy)である

- 科学者自身が用いる現象の説明方法の 1 つを極端にしたもの, と考えることができる.

|

|

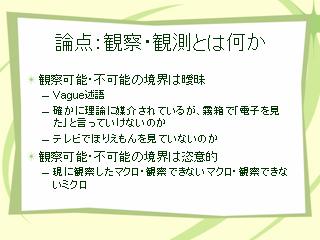

論点: 観察・観測とは何か

- 「直接目に見える=観察する」ことの境界はきわめて恣意的.

- 観察可能, 不可能かは, その観測プロセスのしくみをよく理解してから判断しないといけない (ex. ガラスごしに見る, 顕微鏡で見る, 電波望遠鏡で見る).

|

|

経験主義

- 17 世紀のイギリスで誕生した, かなりラディカルな基礎づけ主義.

- 知識の全体を, その「疑い得ない強固な部分」を基盤として再構成する(導き出す)ことを目指した

- 知識の「疑い得ない強固な部分」とは, 日常の経験に裏付けされる知識

- 20 世紀直前に挫折, 高度な知識を日常の経験知識だけから導き出すことができなかった

- 1930 年代に一時復活, 同時に科学哲学も勃興.

そのため伝統的科学哲学には経験主義の影響が大きい.

科学との違いは?

- 得られた既存の知識を使ってさらなる知識を生み出す, という反復プロセスが考慮されていない

|

|

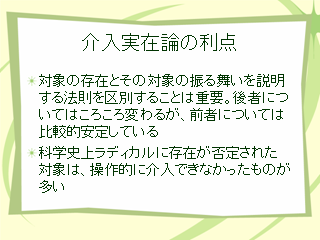

介入実在論

- 対称に物理的操作を加えることができる(介入することができる)存在は実在する, という考え方

- その対称を支配する法則は実在しない, と考える

問題点

- 介入の程度はどのように決めるか?

- 目に見える=観測する, ということを忘れてしまう

|

|

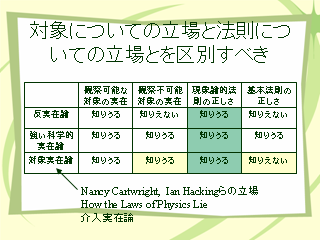

哲学の世界における現象論的法則と基本法則の違い

線の引き方には恣意性がある.

- 現象論的法則: ケプラーの法則, ファラデーの法則

- 基本法則: ニュートンの万有引力の法則, マックスウェルの方程式

介入実在論が登場したことの意義

- 対象に対する立場と法則に対する立場との区別がなされるようになってきた

「正しさ」と「知る」ことの意味

- 科学者は基本法則の正しさを基本法則の普遍性として考える

- 「知りえるか否か」にはほんとうは幅がある

|

|

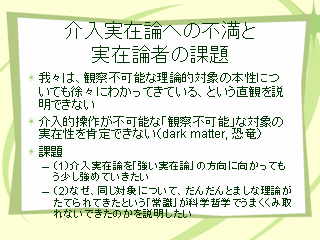

介入実在論への不満と実在論者の課題

科学哲学全般の問題

- どうしても理論科学に対する考察に偏ってしまう.

- 実験科学に対する考察が欠けている?

- 科学者が漠然と思っている科学哲学に形を与える, というアプローチが始まっている

- 法則発見型の科学(=物理学)に適合した考え方. 他の分野に対しては?

|

|

科学実在論擁護の方針

|

|

「科学について重要な事実」とは?

|

|

奇跡論法

- 科学の内から科学が実在に近付いていることを擁護する唯一の方法

|

|

奇跡論法に対する批判

- Experimenter's Regress : 実験はつねに理論と整合するように行われている, という主張. 通常実験に用いられる理論と解明しようとする理論は異なるっているので, この主張は意味がない

- 2 番目の説は科学の成功に対する「説明の放棄」

- 3 番目に注目

|

|

Pessimistic Induction

- ちょっとでも間違った理論は全く評価しない, 0 点扱いにしてしまう.

- クーンの「パラダイムの転換(科学革命の構造)」という考え方に依拠している.

- 新しい理論と古い理論とは比較不可能

|

|

Pessimistic Induction への抵抗方法

|

|

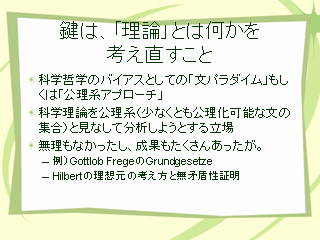

理論とは何か

|

|

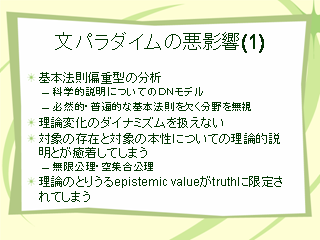

文パラダイムの悪影響(1)

- 公理系としての理論が間違っていた場合,

公理内に存在定義されていたものは存在しない, と考えがち

- 理論を 0 点 or 100 点で評価してしまうことになる(ex. エーテル理論).

|

|

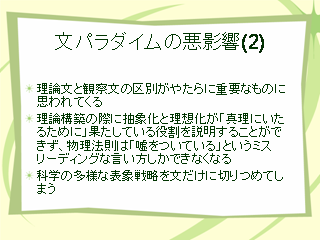

文パラダイムの悪影響(2)

|

|

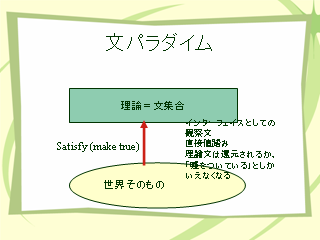

文パラダイムの模式図

|

|

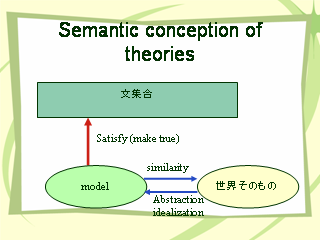

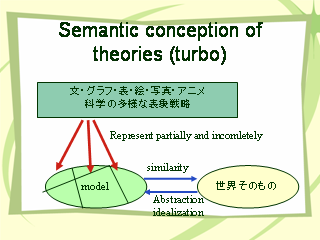

Semantic conception of theories

- 文として表現された抽象化された「理論」と「世界そのもの」との間に「モデル」を置く

- 「モデル」は「理論」を満足する

- 「モデル」と「世界そのもの」との間は「相似」「理想化」という関係で結ばれる

哲学の世界では(なぜか)あまりはやっていないらしい

|

|

Semantic conception of theories (turbo)

- Semantic conception of theories の拡張

- 文以外の表象も考慮したい

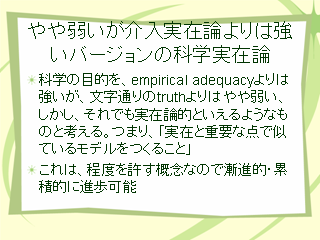

この立場に立つ場合の科学の目的

- 世界の重要な性質を表現するモデルを作ること

- 真の(?)科学実在論よりは弱いが, 介入実在論よりは強い

|

|

どのような科学哲学を目指すか?

|

|

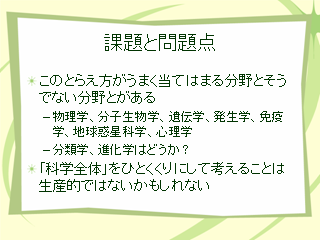

課題と問題点

- 「やや弱いが, 介入実在論よりは強い科学実在論」は

法則, 原理発見型の科学にはよくあてはまるだろう

- そうでない分野に対しては異なるモデル化が必要

|

|

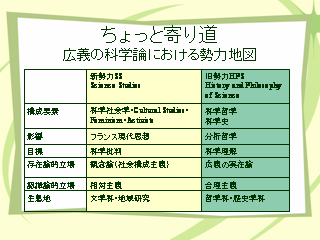

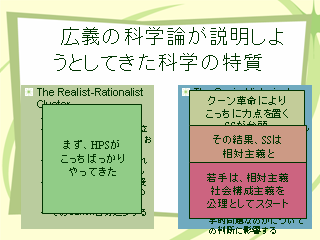

おまけ: 科学論の分類

- 旧勢力: 1930 年代頃にはじまる, 英語圏に多い

- 新勢力: 科学批判を通じ, 社会の発展をめざす

|

|

広義の科学論が説明しようとした科学の特質

- 新旧勢力が注目する科学の特徴は, 本来対立するものではない

- 両者の架け橋をつくることはできないか?

|

|

SS の何が間違っているのか?

- どこに誤った哲学的飛躍が潜んでいるのかを明らかにする

|

Odaka Masatsugu

2005-03-11

|