/ 森羅万象学校

/ 2003

/ 過去の資料一覧 /

石油はあと何年利用できるか ?: 1. 石油とは ?

鈴木徳行

北海道大学 大学院理学研究科 地球惑星科学専攻

suzu@ep.sci.hokudai.ac.jp

[講演ビデオ (前半)]

|

目次

- 1. 石油とは?

- 2. 石油のモデリング

- 3. 石油枯渇

|

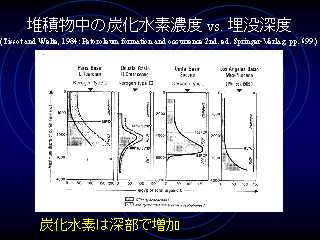

図は Tissot and Welte (1978) より引用.

|

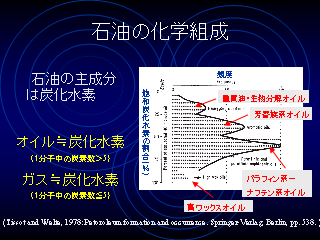

石油の科学組成

- 主成分は炭化水素

- 炭化水素中の炭素数によって, 「オイル」と「ガス」に区分する.

- 中間状態を「コンデンセイト」: 地下ではガス, 地上でオイルになるもの.

-

|

|

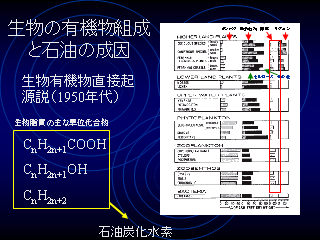

石油の成因

- 1950 年代は植物直接起源説:

カルボン酸, アルコール, 直鎖炭化水素からできる.

|

|

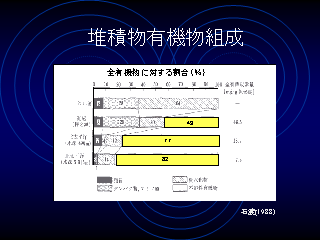

堆積物の有機物の分析

- 堆積物中の有機物から, 生物にない有機物(不溶性有機物)が検出される.

|

図は Tissot and Welte (1984) より引用.

|

ボーリングコアの分析

|

|

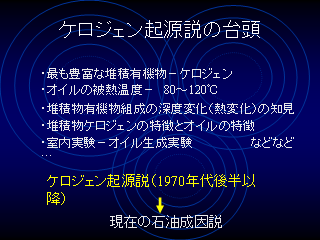

ケロジェン起源説

- スコットランドの岩石の名前に由来

- ケロジェン(最も豊富に存在する堆積有機物)からできる

- 地下深部でできる: 80-120 C の温度を経験

|

|

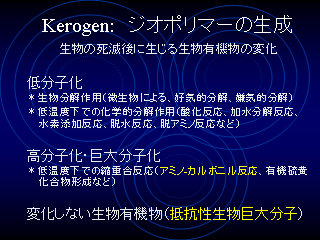

ジオポリマーの生成: 生物の死滅後におこる生物有機物の変化

- 分解: 低分子化 (微生物による分解, 酸化反応, 加水分解)

- 重合: 高分子化 (アミノ-カルボニル反応)

- 変化しないもの: 抵抗性生物巨大分子 (植物の花粉, 細胞壁など)

- 分解, 重合に至る経路はさまざま

|

|

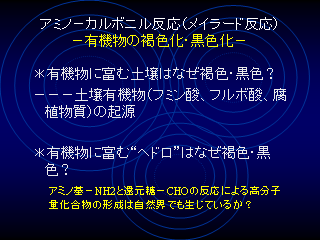

アミノ-カルボニル反応(メイラード反応)による有機物の褐色化・黒色化

- アミノ基 -NH2 と還元糖 -CHO の反応

- フルボ酸: アルコール基, フェノール性アルコール基, カルボキシル基を持つ

- フミン酸: フェノール性アルコール基, カルボキシル基を持つ

- 重合が進み, 分子量が大きくなるため, 有機溶媒, 水に溶けない

シナリオ

- 最初にフルボ酸が物ができる

- 次第にフルボ酸がアルコール脱水反応してフミン酸ができる

- フミン酸が重合してケロジェンができる

温度

- 「低い温度」: 50 C 前後, 石油のできる温度 (80-120C)よりも低温

- 地下 1000 m より浅い領域

|

|

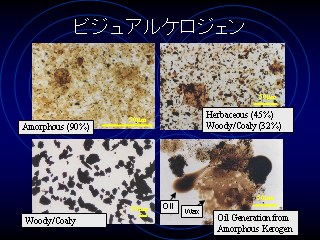

ケロジェンの写真

|

|

ケロジェンの種類

- 5 種類, H/C, O/C の比を軸にとった図上で分類

- 深さとともに図上の位置が変化する.

- 最初に O を取り除く反応が起こる: 脱水反応

- 続いて H を取り除く反応が起こる: 芳香族化(ベンゼン環ができる),

H/C の解釈:

- H/C = 2: 直鎖状の炭化水素が多い

- H/C = 1: 芳香族多い(通常の二重結合は自然界では不安定)

|

|

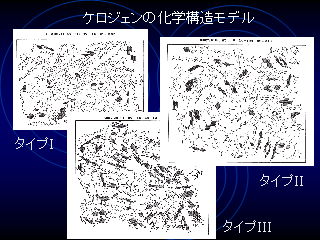

ケロジェンの科学構造モデル

- タイプI: H/C=1.6, 脂肪を多く含む,

高塩分濃度中の湖沼に生息する藻類の細胞壁を起源, ケロジェンの中では特殊で量も少ない.

- タイプII: H/C=1.3, もっとも多いケロジェン, プランクトン起源

- タイプIII: H/C=1.0, 陸上高等植物起源

もともと水素をたくさん持つケロジェン(炭化水素)

ほど大量の石油を生成する : タイプI が一番石油を生成する

水素の少ないケロジェンほどガスを生成しやすい: タイプIII

|

|

タイプ II-S, IV ケロジェンの成因

- タイプ II-S: 硫黄が付加する, S/C が 0.06 以上

- タイプ I には 2 重結合が少ない

- タイプ III の生成環境(陸上)には硫黄が少ない

- タイプ IV: 酸化反応, ケロジェンの 2 次変質

|

[講演ビデオ (後半)]

|

石油の生成: ケロジェンの熱分解

- ガスには 2 種類:

ケロジェンから直接できたものと, オイルから分解したものがある.

- オイルから分解したガスをとくに熱分解ガスと呼ぶ

|

|

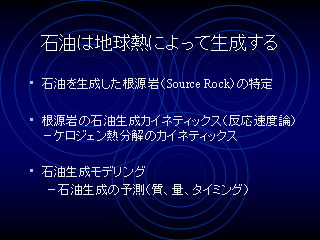

石油は地球熱によって生成する

|

図は Tissot and Welte (1984) より引用.

|

石油の生成温度: タイプ II ケロジェンの例

図中の濃い部分が石油を表す.

- 安定大陸 : 堆積速度が遅い, 80 C で生成開始

- 大陸縁辺域: 堆積速度が早い 110 C で生成開始

反応速度が長いほど, 低温でも生成可能

|

図は田口 (1998) より引用 (オリジナルは Tissot et al. (1987)).

|

ケロジェンの種類による生成温度の違い

- タイプ II-S ケロジェンがもっとも浅い所で石油になる

- タイプ I ケロジェンがもっとも深い所で石油になる

|

|

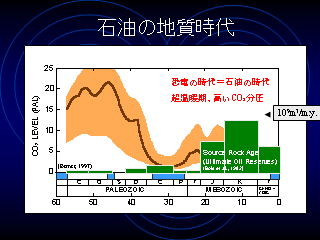

石油の生成された年代

大気中の CO2 濃度の歴史(縦軸は現在の CO2 量との比)と

生成石油量(緑の棒グラフ)

- 年代測定:

- 石油に含まれる指標化石から年代を決める

- 石油を作った岩石 (根源岩) の年代から決める

- ほとんどの石油はジュラ紀と白亜紀に生成されている

- 石炭紀では石炭が多く生成, ガスが多く, オイルは少ない

- オイルがあっても石炭に吸着されてしまうため, 油田にならない

- 最盛期で 1000 トン/year

|

|

石油生成のまとめ

|

|

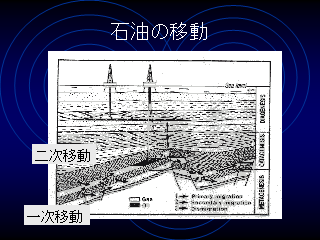

石油の移動

- 1 次移動: 石油根源岩から多孔質岩石への移動, 「排出」とも呼ばれる

- 2 次移動: 多孔質岩石内での移動

|

|

2 次移動の原因

|

|

1 次移動の原因

- 1970 年代までは水と一緒に排出されると考えられていた

- ケロジェン生成説が主流を占めるにしたがって, 水による排出は考えられなくなった (地下深度には水は移動できない)

- ミクロには毛管現象では説明される

|

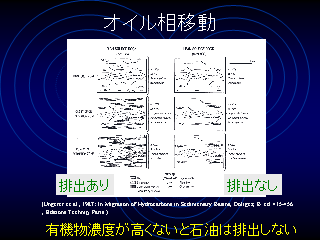

図は Ungerer et al. (1987) より引用.

|

1 次移動のイメージ: ケロジェンの量によって違いがあると考えられている

- ケロジェン内に石油のネットワークが形成されると排出される

- ケロジェンの量が少ないとネットワークができない = 排出されない

|

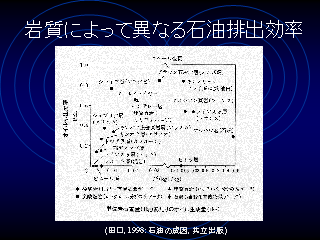

図は田口 (1998) より引用 (オリジナルは Pepper (1991)).

|

石油排出効率

- 縦軸: 全石油量から実際に排出された石油の割合

- 横軸: 根源岩中の石油の割合

- 石灰岩は 8 割以上排出, 石炭はほとんど出さない

|

|

石油集積の場

- シール構造のある地下深部にある: 地下構造の解析が重要

|

|

石油の変質の例

|

参考文献

- Berner, 1997:

- Bois et al., 1982:

- 石渡, 1988:

- Pepper, S. S., 1991:

Estimating the petroleum expulosion behavior of source rocks: a

novel quantitative approach, In Petroloeum Migration, England,

W. A. and Fleet, A. J., ed., Geological Society of London,

Special Publication, 59, 9-31.

- 田口一雄, 1998: 石油の成因, 共立出版

- Tissot B. P., and D. H. Welte, 1978:

Petoroleum formation and occurrence. Springer-Verlag, Berlin, pp. 538.

- Tissot B. P. and Welte, D. H., 1984:

Petoroleum formation and occurrence 2nd. ed.

Springer-Verlag, New-York, pp. 699.

- Tissot, B. P., R. Pelet, and P. Ungerer, 1987:

Thermal history of sedimentary basins, maturation indices, and

kinetics of oil and gas generation., AAPG Bull., 71,

1445-1466.

- Ungerer, P., B. Doligez, P. Y. Chenet, J. Burrus, F. Bessis,

E. Lafargue, G. Giroir, O. Heum, and S. Eggen, 1987:

A 2D model of basin scale petroleum migration by two phase fluid flow:

Application to some case studies., In Migration of Hydrocarbons

in Sedimentary Basins, Doligez, B. ed., 415-456,

Editions Technip, Paris.

2003-04-22 ODAKA Masatsugu

|